Depuis des décennies, Mars occupe une place particulière dans l’imaginaire collectif. Rouge, mystérieuse, à la fois proche et inaccessible, elle symbolise à la fois le passé perdu et l’avenir possible de l’humanité. Pour l’Europe, et tout particulièrement pour la France, la planète rouge n’est pas qu’un rêve : c’est un terrain d’exploration scientifique concret, où se joue une partie essentielle de la conquête spatiale moderne.

L’Agence spatiale européenne (ESA), dont la France est l’un des piliers, a fait de Mars une priorité. Depuis les années 1990, les chercheurs français participent activement à la conception des instruments et des missions destinés à percer les secrets de cette planète désertique. Derrière chaque image envoyée par les robots ou les satellites, on retrouve souvent la signature d’un laboratoire français, une technologie développée à Toulouse, à Paris ou à Lyon, et une équipe de scientifiques passionnés qui déchiffrent les données avec patience et rigueur.

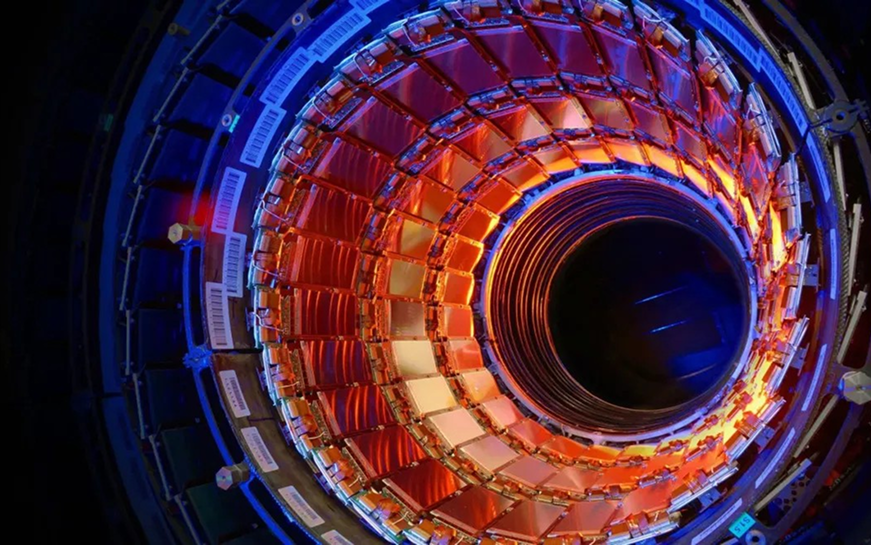

L’un des rôles les plus marquants de la France dans cette aventure est lié à l’Institut national d’astrophysique et de planétologie (CNES). Les ingénieurs français y ont conçu plusieurs instruments embarqués sur des missions internationales, dont certains ont littéralement transformé notre compréhension de Mars. Parmi eux, le sismomètre SEIS, intégré au module américain InSight, a permis de mesurer pour la première fois les vibrations internes de la planète. Grâce à cet instrument conçu à Toulouse, les scientifiques ont pu entendre les « battements » de Mars, découvrir la structure de son noyau et confirmer que la planète est encore géologiquement active.

Mais pourquoi un tel intérêt ? Mars est perçue comme un miroir de la Terre, un monde qui aurait pu être habitable il y a des milliards d’années. Ses vallées asséchées, ses deltas fossilisés et ses traces d’anciens lits de rivières racontent l’histoire d’une planète qui a perdu son atmosphère, son eau et peut-être même sa vie. Pour les chercheurs français, comprendre Mars, c’est aussi comprendre le destin possible de notre propre planète.

Les équipes de l’Observatoire de Paris et du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille étudient avec attention le climat martien. Leurs modèles atmosphériques, développés à partir de données collectées par les sondes européennes, permettent de simuler les tempêtes de poussière qui enveloppent parfois toute la planète. Ces recherches ne servent pas uniquement à la science : elles préparent aussi les futures missions habitées, car connaître les conditions météorologiques martiennes sera vital pour la survie des astronautes.

L’Europe, en collaboration avec la France, prépare également le rover ExoMars Rosalind Franklin, une mission ambitieuse conçue pour forer le sol martien à la recherche de traces de vie ancienne. Ce projet, porté par l’ESA et soutenu par le CNES, incarne parfaitement la philosophie européenne : la patience, la coopération et la recherche d’un savoir partagé. Derrière les circuits et les capteurs du rover se cachent des décennies de recherche, d’ingénierie et de passion.

Pour les scientifiques français, Mars est aussi un laboratoire du futur. En étudiant sa géologie, sa poussière et ses minéraux, ils espèrent découvrir des ressources exploitables pour les missions à long terme. L’eau, même sous forme de glace, pourrait être transformée en carburant ou en oxygène. Ces recherches placent la France au cœur d’une nouvelle économie spatiale, où la connaissance devient une ressource stratégique.

Mais la fascination pour Mars dépasse la science. Elle touche à quelque chose de plus profond : une quête existentielle. La planète rouge incarne le désir humain de franchir les limites, de chercher ailleurs ce que l’on ne trouve plus ici. Dans les laboratoires de Toulouse ou d’Orsay, cette passion est palpable. Les ingénieurs qui conçoivent les instruments, les astrophysiciens qui interprètent les signaux, les étudiants qui observent le ciel nocturne — tous partagent la même conviction : explorer Mars, c’est explorer une part de nous-mêmes.