L’idée des robots à visage humain hante l’imaginaire collectif depuis des décennies. Des films de science-fiction aux laboratoires de recherche, cette fascination pour les machines qui nous ressemblent soulève à la fois espoir et inquiétude. Mais où en est réellement la science ? En France comme ailleurs, les progrès en robotique et en intelligence artificielle nous rapprochent de plus en plus de cette frontière floue entre l’humain et la machine.

Un rêve ancien devenu enjeu technologique

L’homme a toujours voulu créer des créatures à son image. Des automates du XVIIIe siècle aux androïdes modernes, chaque époque a tenté de donner vie à la matière inerte. Aujourd’hui, les chercheurs ne se contentent plus de simples machines exécutant des tâches mécaniques : ils travaillent sur des robots capables d’expressions faciales, d’émotions simulées et d’interactions naturelles.

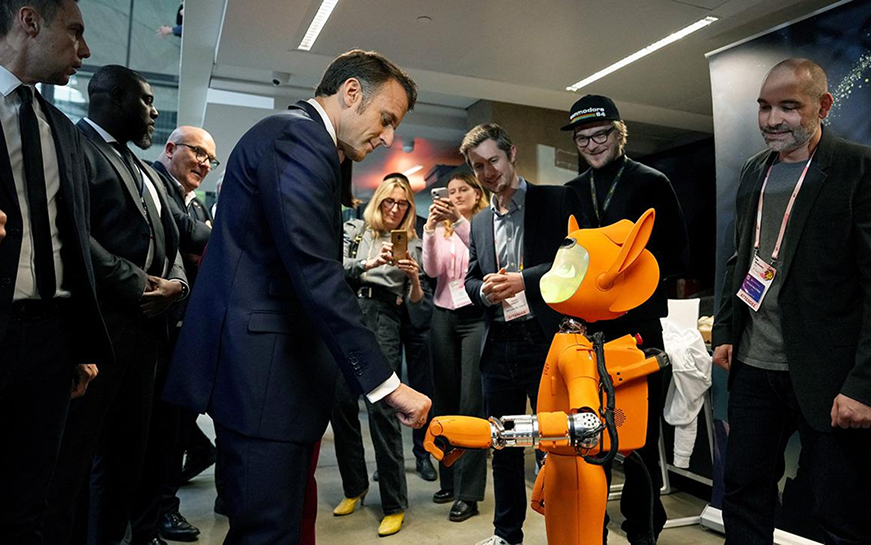

En France, plusieurs laboratoires spécialisés en robotique cognitive et en intelligence artificielle explorent ce domaine. Leur objectif n’est pas de remplacer l’humain, mais de comprendre comment rendre la communication entre l’homme et la machine plus fluide. Le visage humain joue ici un rôle central : il est le vecteur principal de l’émotion, du langage non verbal et de la confiance.

Les prouesses de la robotique humanoïde

Les avancées récentes sont impressionnantes. Certains prototypes sont capables de sourire, froncer les sourcils ou suivre du regard leur interlocuteur. Ces micro-expressions, produites par des moteurs miniaturisés et contrôlées par des algorithmes, donnent l’illusion troublante d’un visage vivant. Les ingénieurs perfectionnent également la texture de la « peau » robotique à base de silicones souples, imitant le toucher et les reflets de la peau humaine.

Mais ces innovations ne concernent pas uniquement l’apparence. Le véritable défi réside dans la coordination entre le visage et le comportement global du robot. Pour qu’un sourire paraisse crédible, il doit être synchronisé avec le ton de la voix, la posture du corps et le contexte de la conversation. Cette complexité nécessite une étroite collaboration entre ingénieurs, psychologues, linguistes et artistes.

Entre éthique et émotion : la frontière du réalisme

À mesure que les robots deviennent plus expressifs, la question de l’éthique s’impose. Jusqu’où doit-on aller dans la ressemblance ? Certaines personnes éprouvent un malaise face à ces machines trop réalistes — un phénomène connu sous le nom de « vallée de l’étrange ». Cette réaction, mêlant curiosité et peur, rappelle que l’imitation parfaite de l’humain peut être perçue comme perturbante.

Les chercheurs français abordent ce sujet avec prudence. Ils cherchent à trouver un équilibre : créer des robots suffisamment expressifs pour susciter l’empathie, sans franchir la limite du malaise. Ces choix de conception sont essentiels, notamment pour les robots destinés à des environnements sensibles comme les maisons de retraite, les hôpitaux ou l’éducation.

Des applications déjà concrètes

En France, plusieurs entreprises et centres de recherche testent déjà des humanoïdes dans des contextes variés. Certains robots servent d’assistants pédagogiques pour les enfants autistes, capables de répéter inlassablement des exercices sociaux sans jugement. D’autres interviennent dans les musées ou les aéroports pour accueillir et informer les visiteurs.

Ces expériences montrent que les robots à visage humain ne sont pas seulement un gadget technologique : ils peuvent créer une relation de confiance, adoucir la froideur de la machine et faciliter la communication. L’objectif n’est pas de tromper, mais de rassurer et d’humaniser l’interaction.